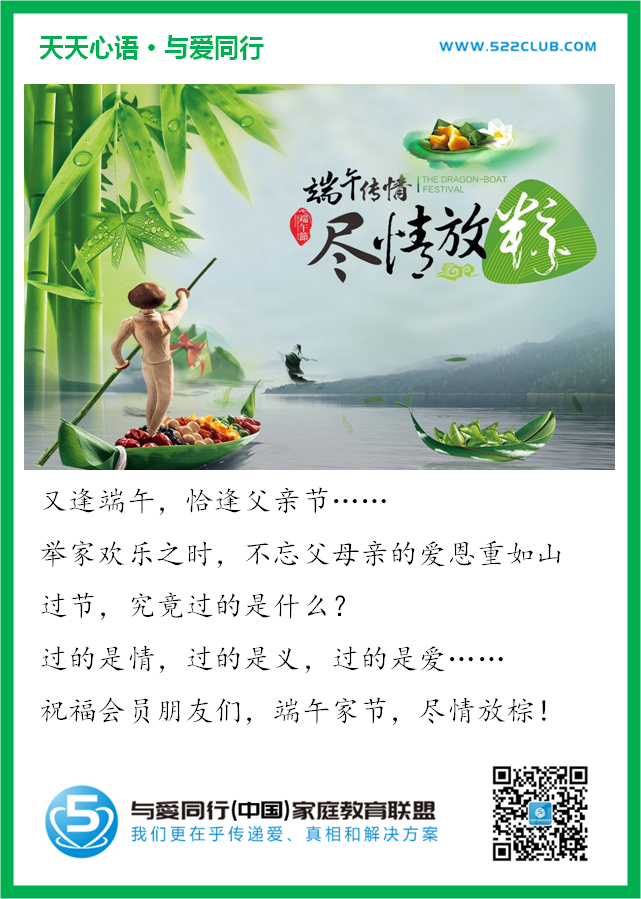

会员朋友们,今天是2020年6月25日,是一年中的第175天,离全年结束还有190天。今天是中国农历五月初五,是中国人民的传统节日“端午节”Dragon Boat Festival。与爱同行家庭教育联盟向全体会员及家人致以端午节最诚挚的祝福!

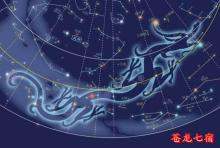

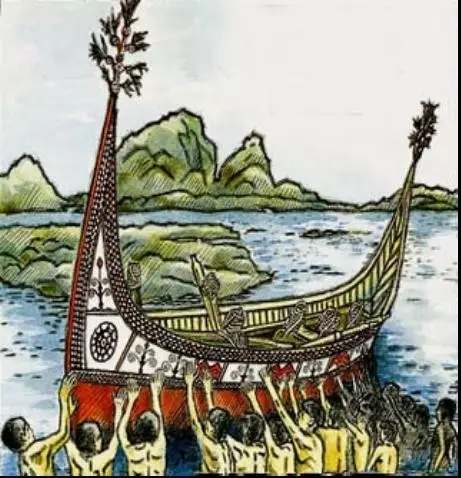

端午节,又称端阳节、龙舟节、重午节、龙节、正阳节、天中节等,节期在农历五月初五,是中国民间的传统节日。端午节源自天象崇拜,由上古时代祭龙演变而来。仲夏端午,苍龙七宿飞升至正南中天,是龙飞天的日子,即如《易经·乾卦》第五爻的爻辞曰:“飞龙在天”。端午日龙星既“得中”又“得正”,乃大吉大利之象。端午节的起源涵盖了古老星象文化、人文哲学等方面内容,蕴含着深邃丰厚的文化内涵;在传承发展中杂揉了多种民俗为一体,节俗内容丰富。扒龙舟与食粽是端午节的两大礼俗,这两大礼俗在中国自古传承,至今不辍。

端午节,本是南方吴越先民创立用于拜祭龙祖的节日 。因传说战国时期的楚国诗人屈原在五月五日跳汨罗江自尽,后来人们亦将端午节作为纪念屈原的节日;也有纪念伍子胥、曹娥及介子推等说法。总的来说,端午节起源于上古先民择“龙升天”吉日祭龙祖,注入夏季时令“祛病防疫"风尚,把端午视为“恶月恶日”起于北方中原,附会纪念屈原等历史人物纪念内容。端午风俗形成可以说是南北风俗融合的产物。

端午节与春节、清明节、中秋节并称为中国四大传统节日。

端午文化在世界上影响广泛,世界上一些国家和地区也有庆贺端午的活动。2006年5月,国务院将其列入首批国家级非物质文化遗产名录;自2008年起,被列为国家法定节假日。2009年9月,联合国教科文组织正式批准将其列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,端午节成为中国首个入选世界非遗的节日。

又是一年端午,屈原又一次被人提起。网络上又会响起“历史上没有屈原这个人”的声音。且这个声音是从日本传过来的。中国历史上没有屈原这个人?没有屈原,那往江里扔粽子的习俗是怎么来的?没有屈原,那《离骚》是谁写的?

日本说 —— 可疑的屈原

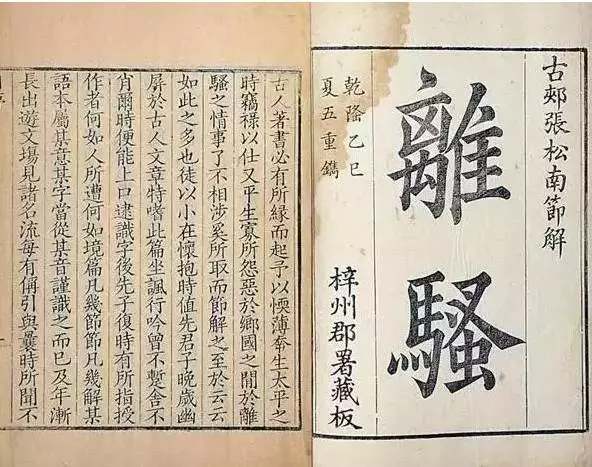

他叫冈村繁,日本汉学界的泰斗。他在1965年发表了《楚辞和屈原——关于男主人公和作者之间的分离》一文。文中主要观点是:“《离骚》是屈原死后,对其记忆犹新的时候的人的作品”。他不否认屈原是存在的,但否认《离骚》是屈原写的。

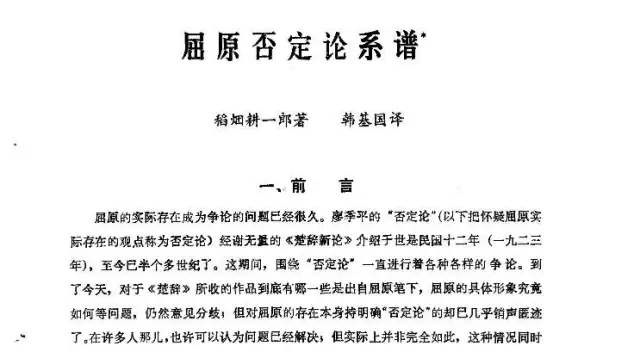

既然日本汉学“泰斗”发话了,日本学者当然跟风了。铃木修次和白川静继续把论调发扬光大,证明《离骚》是楚国巫师们的集体创作。一言以蔽之,《离骚》就是楚国的民间歌谣。终于,在1977年,稻畑耕一郎发表了著名的《屈原否定论系谱》一文。

这篇文章被广大的日本学者所知,屈原就这样成为了虚构的人物。80年代,中国某个大学把这篇刊登在学报上了,国内再次响起怀疑屈原的声音。每逢端午,网络上就有了这样的分析......

民国说 —— 虚构的屈原

那第一次是什么时候?是在清末民国初。他叫廖平,是经学大师。

廖平,他的老师叫张之洞。他的嫡传弟子叫康有为,梁启超为再传弟子。他去世的时候,连蒋介石、孙科等都为他送葬,章太炎为他亲自写墓志铭。他在国学上很有建树,对中国整个近代思想史上都有独特的意义。他的《楚辞讲义》认为:《楚辞》《离骚》作者另有其人,屈原只是虚构的人。因为他在民国初年的影响太大了,所以不少大学者都深以为然。

胡适在1922年《读楚辞》一文中写道:“屈原是谁?……我现在不但要问屈原是什么人,并且要问屈原这个人究竟有没有.....《史记》本来不很可靠,而《屈原贾生列传》尤其不可靠。 ”

总之,屈原的形象是一个理想化的忠臣,是一种“箭垛式”人物,是后人根据需要而塑造出的“传说”人物。从上世纪30至50年代 ,很多学者考证《离骚》作者是淮南王刘安。甚至连闻一多也发表了《端午考》和《端午节的历史教育》两篇论文,考证端午节习俗早在屈原之前已经存在。中国学界关于有无屈原争论一直持续到了50年代初,中国多数有名的历史学家经纶讨论,最后拍板定案:确定屈原是存在。但日本学界却有“目的”地把“怀疑论”继续下去。屈原就被“怀疑”了整整一百多年。怀疑屈原的人都是中日汉学国学的大学者,他们的依据是什么呢?

历史说 —— 神秘的屈原

神秘点一:屈原的身份神秘。战国时期查无此人。楚国的本国也没有屈原相关的记载。在西汉以前的所有典籍和史料都没有出现过“屈原”这个名字!至今也没有考古发现证明有此人!

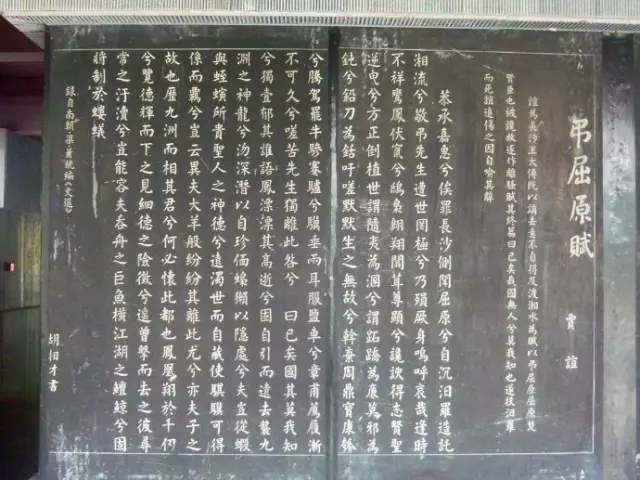

神秘点二:屈原的出世神秘。最早提到屈原的是西汉贾谊写的《吊屈原赋》。

之后,司马迁在《史记·屈原贾生列传》,详细地介绍了屈原的生平。一种奇怪的情况出现了:战国的文献资料中都没出现过“屈原”,却在一百年后横空出世。司马迁是如何知道屈原生平的,至今是个谜。但,这样神秘的屈原竟和端午节有联系。

端午说 —— 神化的屈原

端午节的起源和楚国、屈原没有关系。闻一多考证:端午节是春秋之前古百越族举行龙图腾崇拜活动,当时吴越之地就有五月初五以龙舟竞渡形式举行部落图腾祭祀的习俗。“端午”一词最早出现于西晋,此时离屈原已经五百年了。

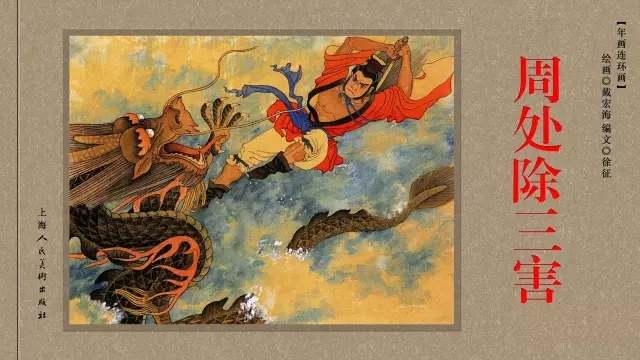

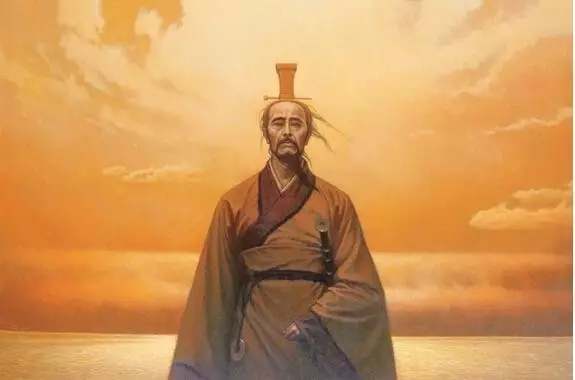

大名鼎鼎的周处,不仅浪子回头,还终成大器,著有《风土记》。书中首次提到“端午”及其风俗,但没有提到屈原。又过了二百年,南朝梁人吴均认为端午节起源于纪念屈原,而不是纪念伍子胥、曹娥的。到了唐朝,端午节成为当时的重大节日。唐朝的诗人们自然认为端午节是纪念屈原的,毕竟他是中国历史上第一位诗人。屈原就成了文人寄托自己精神气质的载体了。从此,端午节和屈原联系一起,深入民心了。屈原的形象渐渐高大丰满起来,慢慢接近于“神”人。屈原已经不是具体的人了,他已经成为了我们传统文化中知识分子的爱国情怀以及高尚品格的象征。屈原作为一种“符号化”象征意义已远超其本身的存在意义。到了清朝末年,屈原文化意义却被质疑了。

考据说 —— 失落的屈原

为什么近代史学家和屈原过不去?这个黑锅真要清朝的皇帝来背了。清廷动不动就搞个“文字狱”,史学家哪敢在谈古论今了?做学问想安全就研究考古吧,所以清朝“金石学派”盛行。清朝的金石学家偏重于证经补史,考证文字资料。除了司马迁的记录,再找不到证明屈原存在的文字记录和考古发现,当然就会疑问了。万一司马迁有自己的小想法呢?早已被压抑没有一点情怀的历史学家更重视历史研究中“孤证不证”的原则。经学大师廖平提出“屈原不存在”疑问也就不难理解,这属于学术观点的讨论了。但,民国初年对屈原的否定可就不那么“单纯”了。

除旧说 —— 中枪的屈原

早在1912年,孙中山刚成立中国民国时,就规定阳历的1月1日为春节。这个命令强行了两年就执行不下去。到了1929年,民国政府又一次强制执行废除传统农历春节。为什么民国不过传统的农历春节呢?因为从鸦片战争到满清结束,中华民族已经跌落到了历史最低点。

当时知识分子想通过学习西方文化、技术挽救民族危机。想法当然是好的。但矫枉过正,思想界把传统的儒家文化当成束缚中国向前发展的枷锁了。

于是,两千年文化传统就被否定了。当然农历的新年被“禁止”了。连最根本的民族风俗传统都能被否定,那么还有什么不能被否定呢?当时一些备受“西学”影响的学者,身上沸腾着反封建反传统的热血。对于富有批判精神的他们来说,屈原为封建帝王愚忠并殉葬的精神当然是不能提倡的。再加上屈原没有原始“户籍”记录,所以他躺着中枪也就不足为奇了。即便伟大的人物不能摆脱历史时代的局限,更何况那些学者呢?

文化说 —— 永远的屈原

当然,日本人更愿意继承民国说法否认屈原,希望中国人否认自己传统文化。当抗日战争爆发后,蒋介石才意识到传统民族文化具有很强的民族凝聚力,一个民族要有自己的精神。从抗战开始,国民政府不再把元旦当成新年了,质疑屈原的声音少了。正如南怀瑾所说:“一个国家灭亡了并不可怕,他的后代还会重新建立起来。如果一个国家的文化断了,那这个国家就真正亡国了。”

只要中华民族还在,屈原和屈原代表的爱国情怀,就一直存在!

本文作者:世界华人周刊专栏作者:朗博

【各种传统民俗活动】

扒龙舟是端午节的一项重要活动,是古代龙图腾祭祀的节仪,乃遗俗也。扒龙舟历史悠久,是多人集体划桨竞赛。龙舟竞渡分为请龙、祭龙神、游龙和收龙等几个版块。龙舟竞渡前一般都要举行隆重的祭祀仪式,先要请龙、祭神。在端午前要择吉日从水下起出,祭过神后,安上龙头、龙尾,再准备竞渡。闽、台则往妈祖庙祭拜。在过去,人们祭祀龙神时气氛很严肃,多祈求福佑、风调雨顺、去邪祟、攘灾异、事事如意。 [在湖北的屈原家乡秭归,也有划龙舟祭拜屈原的仪式流传。

在端午节布置种种可驱邪祛病的花草,来源亦久。人们把插艾草和菖蒲作为端午节重要内容之一。如挂艾草于门,《荆楚岁时记》:“采艾以为人,悬门户上,以禳毒气。”这是由于艾为重要的药用植物,又可制艾绒治病,灸穴,又可驱虫。五月艾含艾油最多,(此时正值文生长旺期)所以功效最好,人们也就争相采艾了。往往会在家门口挂几株艾草,由于艾草特殊的香味,人们用它来驱病、防蚊、辟邪。

端午食粽,是中华民族自古以来的传统习俗。粽,即“粽籺”,俗称“粽子”,属“籺”的其中一种。“籺”是逢年过节时用来拜神祭祖的贡品,籺有很多品种,不同的节日会做不同的籺,做籺拜神祭祖是古老习俗。粽的主要材料是稻米、馅料和箬叶(或柊叶)等,其花样繁多。由于各地饮食习惯的不同,粽形成了南北风味;从口味上分,粽子有咸粽和甜粽两大类。端午食粽的风俗,千百年来在中国盛行不衰,已成了中华民族影响最大、覆盖面最广的民间饮食习俗之一,而且流传到朝鲜、日本及东南亚诸国。

纸鸢,在竹篾等骨架上糊上纸或绢,拉着系在上面的长线,趁着风势可以放上天空,属于一种单纯利用空气动力的飞行器。在中国南方一带,端午节儿童放纸鸢称为“放殃”。

中国传统文化中,象征五方五行的五种颜色"青、红、白、黑、黄"被视为吉祥色。端午以五色丝线系臂,曾是很流行的节俗。传到后世,即发展成如长命缕、长命锁、香包等许多种漂亮饰物,制作也日趋精致,成为端午节特有的民间艺品。在端午节节这天,孩子们要在手腕脚腕上系上五色丝线以驱邪。传统之俗,用红绿黄白黑色粗丝线搓成彩色线绳,系在小孩子的手臂或颈项上,自五月五日系起,一直至七夕“七娘妈”生日,才解下来连同金楮焚烧。 还有一说,在端午节后的第一个雨天,把五彩线剪下来扔在雨中,意味着让河水将瘟疫、疾病冲走,谓之可去邪祟、攘灾异,会带来一年的好运。

午时水,即是在端午日午时于井里打上来的水。端午节"打午时水”是盛行于南方沿海一带的传统习俗。重午日的午时,阳上加阳,所以“午时水”有“极阳水”、“龙目水”、“正阳水”之称。古人把打上来的午时水视为大吉水,这天的午时阳气最盛,端午日午时驱邪最佳,具有辟邪、净身、除障的效果。据说午时水用来泡茶酿酒特别香醇,生饮甚至具有治病的奇效。有谚语道:“午时洗目,明到若乌鹙”,又说“午时水饮一嘴,较好补药吃三年”。

端午节时以雄黄涂抹小儿额头的习俗,云可驱避毒虫。典型的方法是用雄黄酒在小儿额头画“王”字,一借雄黄以驱毒,二借猛虎(“王”似虎的额纹,又虎为兽中之王,因以代虎)以镇邪。除在额头、鼻耳涂抹外,亦可涂抹他处,用意一致。山西《河曲县志》云:“端午,饮雄黄酒,用涂小儿额及两手、足心,……谓可却病延年。”

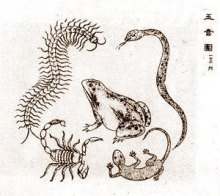

端午在古代北方人心目中是毒日、恶日,在民间这个思想一直传了下来,所以才有种种求平安、避五毒的习俗。其实,这是由于北方夏季天气燥热,人易生病,瘟疫也易流行;加上蛇虫繁殖,易咬伤人,这才形成此习惯。民间认为五月是五毒(蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍)出没之时,要用各种方法以预防五毒之害。一般在屋中贴五毒图,以红纸印画五种毒物,再用五根针刺于五毒之上,即认为毒物被刺死,再不能横行了。民间又在衣饰上绣制五毒,在饼上缀五毒图案,均含驱除之意。

饮蒲酒、雄黄、朱砂酒,以酒洒喷。《荆楚岁时记》:“以菖蒲或镂或屑,以冷酒。”蒲酒味芳香,有爽口之感,后来又在酒中加入雄黄、朱砂等。明冯应京《月令广义》:“五日用朱砂酒,辟邪解毒,用酒染额胸手足心,无会虺(古书上说的一种毒蛇)蛇之患。又以洒墙壁门窗,以避毒虫。”此俗流传较广。药料包括雄黄、朱耒、柏子、桃仁、蒲片、艾叶等,人们浸入酒后再用菖蒲艾蓬蘸洒墙壁角落、门窗、床下等,再用酒涂小儿耳鼻、肚脐,以驱毒虫。这些活动,从卫生角度来看,还是有科学道理的。雄黄加水和酒洒于室内可消毒杀菌,饮蒲洒也颇有益。

端午下雨南方称之为龙舟水、端阳水,洗龙舟水能去晦气、带来吉祥。北方认为端阳无雨是丰年,端午日雨,鬼旺人灾;五月五日哨,人曝药,岁无灾;雨则鬼曝药,人多病;此种俗信在很久以前即已存在;陈元靓《岁时广记》引《提要录》云:“五月五日哨,人曝药,岁无灾。雨则鬼曝药,人多病。”又许月卿《次韵蜀人李施州芾端午》自注云:“临川人谓端午日雨,鬼旺人灾;清赵怀玉诗自注亦引有“端阳无雨是丰年”的谚语。

跳钟馗:一种民间舞蹈,又称“嬉钟馗”。据悉,跳钟馗,源自北宋,是古徽州遗存下来的一种传统民俗表演,有《出巡》、《嫁妹》、《除五毒》等多种内容,体现了民众崇尚钟馗的刚正不阿和祈盼除害降福的美好愿望。在民间,“钟馗”是避邪扶正的象征,端午跳钟馗,寓意为消除五毒,四季平安,人寿年丰。到了清代,江南苏、浙一带的居民大都在农历五月于大门或堂中挂钟馗图一月,以期驱邪除害、祛凶引福。

《浪淘沙》*荷柳温馨图

垂柳恋荷亲,

浓绿情真。

微微轻吻荡无痕。

滋润粉红羞涩艳,

如玉津津。

叶绿碧河云,

暗水波纹。

衬托荷柳蕴含魂。

和睦清新游客至,

赏韵思尘。

刘洪 · 北京

朝闻大事 与爱同行

本期供稿、制作、编审:周南

了解联盟往期发布的《朝闻大事》,请点击下面网址,直接进入【联盟新闻中心】

https://wx.umail.cn/app/index.php?i=104&c=entry&op=list&cate_id=5&do=article&m=fy_lessonv2